大切に育てた野菜の苗が、ある日突然根元からスパッと切られていませんか?その犯人は土の中に潜むネキリムシかもしれません。

この記事を読めば、ネキリムシの正体と見分け方、農薬を使わない捕殺方法からダイアジノン粒剤などを使った効果的な駆除、そして二度と発生させないための予防対策まで全てが分かります。

早期の駆除と徹底した予防で、厄介なネキリムシを根絶やしにしましょう。

目次

もしかしてネキリムシの被害?こんな症状は要注意

大切に育てている野菜の苗が、ある朝突然力なく倒れていたら、それは害虫「ネキリムシ」の仕業かもしれません。

ネキリムシの被害は進行が早く、放置すると畑全体に広がる恐れもあります。

まずは、ご自身の畑で起きている現象がネキリムシによるものか、典型的な症状から見極めましょう。

早期発見が、被害を最小限に食い止めるための第一歩です。

苗の根元がスパッと切られている

ネキリムシ被害の最も特徴的な症状は、植え付けたばかりの若い苗の地際(地面と茎の境目)が、まるでナイフやハサミで切られたかのようにスパッと切断されている点です。

これは、夜間に土の中から出てきたネキリムシの幼虫が、柔らかい苗の茎をかじり倒してしまうために起こります。

被害に遭った苗は、葉が食べられているわけではなく、株全体が切り倒されたような状態になります。

特に、定植して間もないキャベツ、ハクサイ、レタス、トマト、ナス、枝豆などの幼苗は茎が柔らかく、格好の標的となります。

一晩で数本、ひどい場合には列ごと被害に遭うこともあり、家庭菜園家にとっては非常に厄介な被害と言えるでしょう。

日中は姿が見えないのに被害が広がる

「朝、畑に行くと苗が倒れているのに、犯人の姿が見当たらない…」。これもネキリムシ被害によく見られる状況です。

ネキリムシの幼虫は強い日光を嫌う夜行性のため、昼間は土の中に浅く潜って隠れています。

そのため、日中に畑を見回っても、犯人である幼虫を発見することは極めて困難です。

そして、夜になると再び土の中から這い出してきて、次の苗を襲います。

このように、日中は潜伏して夜間に活動するため、原因がわからないまま日に日に被害だけが拡大していく、という事態に陥りがちです。

もし不自然に倒れた苗を見つけたら、その株元の土を深さ5cmほど優しく掘り返してみてください。

体をC字型に丸めた、灰褐色や黒褐色のイモムシが見つかれば、それがネキリムシです。

被害の原因「ネキリムシ」とは?その正体と生態

大切に育てていた野菜の苗が、ある日突然ポッキリと倒れているのを見つけたら、それは「ネキリムシ」の仕業かもしれません。

被害に気づいても犯人の姿が見えず、どう対策すれば良いか途方に暮れてしまいますよね。

効果的な駆除や予防を行うためには、まず敵の正体を知ることが不可欠です。

ここでは、ネキリムシの正体とその生態について詳しく解説します。

ネキリムシの正体はカブラヤガなどガの幼虫

実は、「ネキリムシ」という名前の特定の昆虫は存在しません。

ネキリムシとは、植え付けたばかりの若い苗の地際(地面と茎の境目)をかじって切り倒してしまう、ヤガ科(夜蛾科)に属するガの幼虫の総称です。

夜の間に土の中から現れて悪さをするその習性から、「夜盗虫(ヨトウムシ)」と混同されることもありますが、被害の与え方に違いがあります。

日本国内でネキリムシとして知られる主な種類には、以下のようなガの幼虫がいます。

- カブラヤガ:最も代表的なネキリムシ。キャベツやハクサイなどアブラナ科の野菜を特に好みます。

- タマナヤガ:カブラヤガと並んでよく見られる種類。多くの野菜や花に被害を与えます。

- オオカブラヤガ:大型のネキリムシで、太い茎でも切り倒してしまうことがあります。

これらの幼虫は、日中は土の中に隠れており、夜になると地表に出てきて活動します。

そのため、日中に畑を見ても姿が見つからず、被害だけが拡大していくという厄介な特徴を持っています。

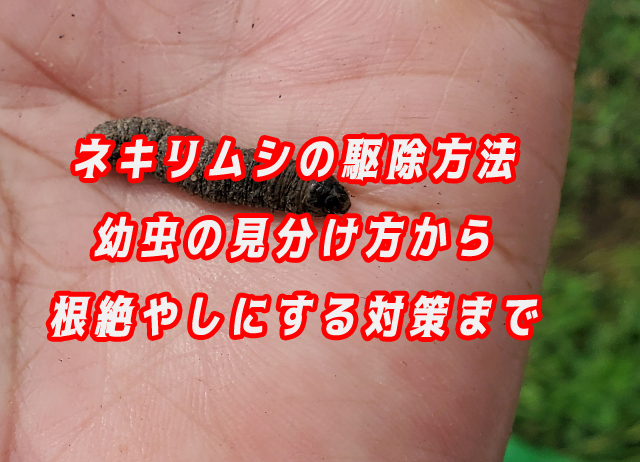

ネキリムシの幼虫の見分け方と特徴

畑で不審なイモムシを見つけたとき、それがネキリムシかどうかを判断するためのポイントをご紹介します。

主な特徴は以下の通りです。

- 色と見た目:体色は灰色、褐色、黒褐色など、土の色によく似た地味な色合いをしています。表面はツルっとしていて、目立つ毛はほとんどありません。

- 体型と大きさ:ずんぐりと丸みを帯びたイモムシ状で、成長すると体長は3cm~5cmほどになります。

- 特徴的な行動:最大の特徴は、危険を察知したり、指で触れたりすると、体をアルファベットの「C」のように丸める習性です。日中は土の浅い場所(深さ1〜5cm程度)に潜んでいるため、被害にあった株の周りの土を少し掘り返すと見つかることがあります。

これらの特徴に当てはまる幼虫を見つけたら、ネキリムシである可能性が非常に高いでしょう。

夜盗虫(ヨトウムシ)との違い

ネキリムシとヨトウムシは、どちらも夜行性でヤガ科の幼虫であるためよく混同されますが、主な被害の与え方に違いがあります。

的確な対策のためにも、その違いを理解しておきましょう。

- ネキリムシ:主に地際の茎をかじり、苗を切り倒すのが特徴です。特に植え付け直後の若い苗が狙われやすく、一度に多くの苗をダメにしてしまうことがあります。基本的に土の中に潜んで単独で行動します。

- ヨトウムシ(ハスモンヨトウ、ヨトウガなど):主に葉や蕾、果実を食害します。若い幼虫は葉の裏に集団で発生し、葉脈を残して網目状に食い荒らします。成長すると分散し、夜間に葉や実を暴食します。地際の茎をかじることもありますが、ネキリムシほど専門的ではありません。

「苗が根元から切られている」ならネキリムシ、「葉がボロボロに食べられている」ならヨトウムシの可能性が高いと判断できます。

ネキリムシの活動時期とライフサイクル

ネキリムシの被害を防ぐには、その活動サイクルを知ることが重要です。

ネキリムシは年に数回発生し、特に注意が必要な時期があります。

ネキリムシのライフサイクルは「卵 → 幼虫 → 蛹(さなぎ) → 成虫(ガ)」という順で進みます。

- 産卵(春〜秋):成虫のガは春から秋にかけて活動し、主に雑草の葉などに数百個の卵をまとめて産み付けます。特に5月〜6月と9月〜10月が産卵のピークです。

- 孵化・幼虫(春・秋がピーク):卵から孵化した幼虫は、土の中に移動し、作物の根や地際の茎を食べ始めます。野菜への被害が最も大きくなるのは、この幼虫の時期です。特に、春(4月〜6月)と秋(9月〜11月)は幼虫の活動が活発になり、被害が集中します。

- 越冬:秋に孵化した幼虫は、ある程度成長するとそのまま土の中で冬を越します。種類によっては蛹の状態で越冬することもあります。これが翌春の発生源となります。

- 蛹化・羽化:十分に成長した幼虫は土の中で蛹になり、その後、成虫のガとなって地上に出てきます。そして再び産卵し、次の世代へとサイクルを繰り返します。

このライフサイクルから分かるように、ネキリムシ対策は幼虫が活発に活動する春と秋が重要です。

また、成虫に産卵させないための対策や、越冬させないための植え付け前の土壌管理が、翌年の被害を減らす鍵となります。

ネキリムシの完全駆除は業者の利用も視野に!

大切に育てている野菜の苗が、ある日突然根元から切られて倒れているのを発見した時のショックは大きいものです。

ご自身で捕殺や農薬散布を試みても、被害が止まらない…。

そんな時は、害虫駆除の専門業者に依頼することも有効な選択肢です。

特に被害が広範囲に及んでいる場合や、来シーズンこそは被害をゼロにしたいと考えるなら、プロの力を借りるのが最も確実で効率的な解決策と言えるでしょう。

被害が広範囲で手に負えない場合に

ネキリムシの被害が数本の苗にとどまらず、畑や家庭菜園の広範囲に広がってしまった場合、個人での対策には限界があります。

毎晩懐中電灯を片手に幼虫を探し回っても、土の中に潜む全てのネキリムシを捕殺するのは至難の業です。

次から次へと被害が増えていく状況は、精神的にも大きな負担となります。

広範囲に発生したネキリムシは、土壌内に多数の幼虫や卵が潜んでいる可能性が高く、表面的な対策だけでは根絶が困難です。

このような「手に負えない」と感じる状況こそ、専門業者の出番です。

専門的な知識と薬剤で根絶を目指せる

害虫駆除のプロは、ネキリムシの生態に関する深い知識を持っています。

被害状況や周辺環境を詳しく調査し、発生しているネキリムシの種類(カブラヤガ、タマナヤガなど)や成長段階を特定。

その上で、最も効果的な駆除プランを立ててくれます。

業者によっては、市販では手に入らない専門家用の薬剤や機材を使用し、土壌の奥深くに潜む幼虫や蛹まで徹底的に駆除することが可能です。

薬剤の選定や使用量、散布のタイミングなども、長年の経験に基づいて的確に判断するため、安全性と効果を両立させた対策が期待できます。

なぜこれほど大量発生したのか、その根本原因まで突き止めてくれるのもプロならではの強みです。

再発防止までトータルで相談できる

ネキリムシの駆除は、今いる幼虫を退治して終わりではありません。

土壌環境や栽培方法が変わらなければ、翌年以降も成虫であるガが飛来し、産卵して被害が再発するリスクが残ります。

専門業者の多くは、駆除作業だけでなく、その後の再発防止策までトータルでサポートしてくれます。

例えば、効果的な土壌消毒の方法、成虫の侵入を防ぐ防虫ネットの適切な張り方、今後の土壌管理や雑草対策など、長期的な視点での具体的なアドバイスがもらえます。

一度プロに依頼して畑の環境をリセットし、正しい予防策を学ぶことは、将来にわたってネキリムシの被害に悩まされないための確かな投資となるでしょう。

お困りの際は、お住まいの地域のJA(農業協同組合)や、信頼できる害虫駆除業者に相談してみることをお勧めします。

見つけたら即実行!ネキリムシの基本的な駆除方法

畑やプランターで大切に育てている野菜の苗が、ある日突然根元からポッキリと倒れていたら、それはネキリムシの仕業かもしれません。

被害を見つけたら、他の苗に被害が広がる前、一刻も早く対策を講じることが重要です。

ネキリムシの駆除には、農薬を使わない手作業での方法と、農薬を使った効果的な方法があります。

ご自身の栽培環境や被害の状況に合わせて、最適な方法を選んで実践しましょう。

農薬を使わない手軽な駆除方法

家庭菜園で無農薬・減農薬栽培を心がけている方や、被害がまだ限定的な場合には、農薬を使わない方法から試してみるのがおすすめです。

手間はかかりますが、環境への負荷が少なく、安全に駆除することができます。

夜間に探し出して捕殺する

ネキリムシは夜行性で、日中は土の中に隠れています。

そのため、最も確実で原始的な方法は、活動時間である夜間に探し出して直接捕殺することです。

日が完全に暮れた後、懐中電灯を片手に畑へ向かいましょう。

被害にあった株や、その周辺の株元をよく観察します。

ネキリムシは地表近くで茎をかじっていることが多いです。見つけたら割り箸やピンセットで捕まえ、駆除してください。

また、被害株の周りの土を1〜3cmほど優しく掘り返してみると、C字型に丸まって潜んでいる幼虫が見つかることもあります。

1匹見つけたら、その近くに他の個体も潜んでいる可能性が高いため、念入りに探しましょう。

時間はかかりますが、薬剤を使わずに根絶を目指せる確実な方法です。

米ぬかを使ったおびき出し作戦

ネキリムシが米ぬかを好む性質を利用して、おびき寄せて一網打尽にする方法も有効です。

手作業での捕殺と組み合わせることで、効率が格段にアップします。

まず、米ぬかに少量の水を加えて、手で握るとしっとりと固まる程度に湿らせます。

これを夕方のうちに、被害のあった株の周りや畝の間に数カ所、設置しておきます。

翌朝、夜間のうちに米ぬかの匂いに誘われて集まってきたネキリムシを捕殺します。

この方法は、どこに潜んでいるか分からないネキリムシを探し出す手間を省けるというメリットがあります。

ただし、ナメクジなど他の害虫も寄ってくることがあるので、注意が必要です。

農薬を使った効果的な駆除方法

被害が広範囲に及んでいる場合や、手間をかけずに確実に駆除したい場合は、農薬の使用が効果的です。

ネキリムシに有効な殺虫剤には、植え付け前に土に混ぜ込むタイプと、発生後に株元に撒くタイプがあります。

用途に合わせて選びましょう。

土に混ぜ込む粒剤タイプの農薬(ダイアジノン粒剤など)

これから野菜を植え付けるという段階であれば、土壌に混ぜ込むタイプの粒剤がおすすめです。

代表的な農薬には「ダイアジノン粒剤5」などがあります。

使用方法は、植え付け前の畑に規定量を均一に散布し、土とよく混ぜ合わせます(土壌混和)。

これにより、土の中に潜んでいるネキリムシの幼虫だけでなく、コガネムシの幼虫など他の土壌害虫も同時に駆除できます。

効果が一定期間持続するため、植え付け後の被害を予防する効果が高いのが特徴です。

ただし、すでに作物を植えてしまった後では使用できないため、必ず植え付け前に使用してください。

株元にまく誘引殺虫剤タイプの農薬(ネキリベイトなど)

すでにネキリムシの被害が発生してしまった後には、誘引殺虫剤が有効です。

ネキリムシが好む餌に殺虫成分を混ぜたもので、「ネキリベイト」や「デナポン粒剤5」といった商品が知られています。

使い方は非常に簡単で、夕方に被害株の根元や畝間にパラパラと撒くだけです。

夜間に活動を始めたネキリムシが薬剤の匂いに誘われて食べ、死滅します。

速効性があり、発生を確認してからでもすぐに対処できるのが大きなメリットです。

雨が降ると効果が薄れることがあるため、天気予報を確認してから散布しましょう。

農薬を使用する際の注意点

農薬は正しく使えば非常に有効な手段ですが、使用方法を誤ると人や環境に悪影響を及ぼす可能性があります。

使用する際は、以下の点を必ず守ってください。

- ラベルを必ず確認する: 購入した農薬のラベルや説明書を隅々まで読み、対象作物、使用量、使用時期、使用回数などの記載事項を厳守してください。

- 適用作物を守る: 育てている野菜にその農薬が登録されているか(適用があるか)を必ず確認しましょう。登録のない作物への使用は、農薬取締法で禁止されています。

- 保護具を着用する: 散布の際は、農薬用のマスク、保護メガネ、手袋、長袖・長ズボンの作業着を着用し、薬剤を吸い込んだり皮膚に付着したりしないよう、体を保護してください。

- 周辺環境に配慮する: 風の強い日中の散布は避け、早朝や夕方の風のない時間帯に行いましょう。また、ミツバチなどの益虫や、近隣の畑に薬剤が飛散しないよう注意が必要です。

- 適切に保管する: 使い残した農薬は、子供やペットの手の届かない、鍵のかかる冷暗所に保管してください。

農薬の安全で適正な使用に関する詳細は、農林水産省のウェブサイトでも確認できます。

もう発生させない!ネキリムシを根絶やしにする予防対策

一度発生すると、大切な野菜を次々とダメにしてしまうネキリムシ。

被害後の駆除も重要ですが、それ以上に効果的なのが「そもそも発生させない」ための予防対策です。

ネキリムシは土の中で卵や幼虫、蛹の状態で越冬するため、植え付け前の準備段階から対策を講じることが、被害を最小限に抑える最大の秘訣となります。

ここでは、植え付け前から栽培中まで、段階的に行える徹底した予防策をご紹介します。

植え付け前に行う土壌での対策方法

ネキリムシ対策の基本は土づくりにあります。野菜を植え付ける前のひと手間で、土の中に潜むネキリムシの幼虫や蛹を大幅に減らすことが可能です。

栽培を始める前の畑で、確実な予防を行いましょう。

土を深く耕して幼虫や蛹を取り除く

野菜の植え付けや種まきの2週間〜1ヶ月ほど前に、畑の土を深く耕しましょう。

クワや耕運機を使い、深さ20〜30cmを目安に土を掘り返します。

これにより、土中に潜んでいたネキリムシの幼虫や蛹が地表に露出します。

地表に出てきた幼虫や蛹は、鳥などの天敵に見つかって捕食されたり、日光や風にさらされて乾燥し死滅したりします。

耕している最中に幼虫を見つけたら、その場で捕殺するのが最も確実です。

この作業を一度だけでなく、期間をあけて2〜3回繰り返すことで、土の中の個体数をさらに減らすことができ、より高い予防効果が期待できます。

太陽熱や土壌消毒で一掃する

より徹底的に土の中の害虫を一掃したい場合は、太陽熱を利用した土壌消毒が非常に有効です。

この方法は、ネキリムシだけでなく、他の病害虫や雑草の種子も同時に死滅させることができるため、一石二鳥の対策と言えます。

方法は、気温が高くなる梅雨明けから真夏にかけての時期に行います。

まず、畑全体にたっぷりと水をまいて土を湿らせます。その後、透明なビニールマルチで畑の表面を隙間なく覆い、ビニールの裾を土に埋めて密閉状態にします。

このまま3〜4週間放置すると、ビニール内の土壌温度が60℃以上にまで上昇し、熱によってネキリムシの卵、幼虫、蛹を死滅させることができます。

農薬の使用に抵抗がない場合は、クロルピクリン錠剤などの土壌消毒剤を使用する方法もありますが、取り扱いや使用方法が厳しく定められているため、家庭菜園では太陽熱消毒が安全かつ手軽でおすすめです。

植え付け時にできる物理的な予防方法

土壌対策を万全にした上で、植え付け時にひと工夫加えることで、予防効果はさらに高まります。

苗が最も狙われやすい定植直後の時期を、物理的なガードで守り抜きましょう。

苗の茎をストローや筒でガードする

ネキリムシは地表近くの苗の茎をかじり切るという特徴的な加害を行います。

この被害を防ぐ最も手軽で効果的な方法が、苗の茎を物理的に保護することです。

飲み口用のストローや、使い終わったトイレットペーパーの芯、カットしたペットボトルなどを利用します。

ストローや芯にはあらかじめ縦に一本切り込みを入れておきます。

苗を植え付けた後、この筒で苗の茎を囲むように設置してください。

このとき、筒の下側2〜3cmを土に埋め、上側が地表から3〜4cm程度出るようにするのがポイントです。

こうすることで、ネキリムシが苗の茎に到達するのを防ぎ、食害から守ることができます。

防虫ネットで成虫の産卵を防ぐ

ネキリムシの被害を根本から断つには、成虫であるガ(カブラヤガなど)を畑に侵入させず、産卵させないことが最も重要です。そのために絶大な効果を発揮するのが防虫ネットです。

苗を植え付けたら、すぐに支柱を立ててトンネルを作り、畑全体を目合い1mm以下の細かい防虫ネットで覆います。

このとき、ネットの裾と地面の間に隙間ができないよう、U字ピンや土などでしっかりと固定することが肝心です。

成虫の侵入を完全にシャットアウトすることで、ネキリムシの発生そのものを防ぎます。

この対策は、コナガやアオムシといった他の害虫予防にも繋がるため、特にアブラナ科の野菜を育てる際には必須の対策と言えるでしょう。

ネキリムシが寄り付きにくい環境を作る

日々の畑の管理方法を見直すことでも、ネキリムシが寄り付きにくい環境を整えることができます。

化学的なものに頼るだけでなく、植物の力を借りたり、こまめな手入れを心がけたりすることで、総合的な防除効果が高まります。

コンパニオンプランツを活用する

特定の香りを放つ植物を被害に遭いやすい野菜の近くに植える「コンパニオンプランツ」も、予防策の一つとして有効です。

ネキリムシの成虫であるガが嫌う香りの植物を植えることで、産卵のために飛来するのを遠ざける効果が期待できます。

代表的なコンパニオンプランツとしては、強い香りを放つマリーゴールドが挙げられます。

また、キャベツや白菜といったアブラナ科の野菜の株間に、キク科のレタスを混植すると、ネキリムシの被害が軽減されると言われています。

ネギやニラといったユリ科の植物も、その独特の匂いで害虫を寄せ付けにくい効果があるとされています。

ただし、コンパニオンプランツの効果は絶対的なものではないため、他の予防策と組み合わせて実践することが大切です。

畑の周りの雑草をこまめに管理する

畑やその周辺に生い茂る雑草は、ネキリムシの成虫にとって絶好の隠れ家や産卵場所となります。

特に、イネ科やキク科の雑草は好まれやすいため注意が必要です。

畝間や通路、畑の周囲の雑草を放置せず、こまめに草刈りや草むしりを行いましょう。

刈り取った雑草をその場に放置するのも禁物です。

枯れた草の下に幼虫が隠れたり、別の害虫の温床になったりする可能性があるため、必ず畑の外に持ち出して処分してください。

畑周りを常に清潔に保ち、風通しと日当たりを良くすることは、ネキリムシだけでなく、様々な病害虫の発生を抑制する上で非常に重要な管理作業です。

ネキリムシの被害に遭いやすい野菜一覧

ネキリムシは非常に食欲旺盛で雑食性のため、多くの野菜が被害の対象となります。

特に、植え付けたばかりの柔らかい苗は格好の標的です。自分の育てている野菜が被害に遭いやすいかを知っておくことで、より効果的な予防策を講じることができます。

ここでは、特にネキリムシの被害報告が多い野菜を科ごとに紹介します。

特に注意したいアブラナ科の野菜(キャベツ・白菜など)

ネキリムシの被害を語る上で、アブラナ科の野菜は避けて通れません。

キャベツや白菜、ブロッコリーなどはネキリムシの大好物として知られています。

これらの野菜は、定植直後の苗の時期に地際の茎をスパッと切断される被害が多発します。

被害に遭うと苗がそのまま倒れてしまい、回復はほぼ不可能です。

特に、これから結球しようとする大切な時期に被害を受けると、収穫は絶望的になります。

また、大根やカブといった根菜類も油断はできません。地中の根の部分をかじられ、表面に不規則な食害痕が残ることがあります。

見た目が悪くなるだけでなく、食害痕から病原菌が侵入する原因にもなります。

家庭菜園で人気の小松菜や水菜なども、発芽直後や間引き後に狙われやすいので注意が必要です。

被害が多いナス科の野菜(トマト・ナスなど)

家庭菜園の主役ともいえるトマト、ナス、ピーマンなどのナス科野菜も、ネキリムシの被害に遭いやすい代表格です。

ある程度しっかりした苗を植え付けても、夜間に地際の茎をかじられて翌朝には倒れている、というケースが後を絶ちません。

主枝がやられてしまうと、その後の生育に大きな影響が出てしまいます。

さらに、じゃがいもも注意が必要な野菜の一つです。

地中の芋がネキリムシによってかじられ、穴が開いたり表面が食害されたりすることがあります。

収穫してみたら穴だらけだったという悲しい事態を避けるためにも、植え付け前の土壌対策が重要になります。

ナス科野菜を育てる際は、植え付け時の物理的なガードや、株元の土壌を入念にチェックする習慣をつけましょう。

豆類の野菜(枝豆・インゲンなど)も油断禁物

枝豆(大豆)やインゲン、そら豆といったマメ科の野菜も、ネキリムシの被害から逃れることはできません。

特に、発芽して双葉が開いた直後の若い芽は非常に柔らかく、ネキリムシにとって絶好のごちそうです。

根元から食いちぎられてしまうと、再生することはできません。

一度にたくさんの種をまくことが多い枝豆などは、数本やられても気づきにくいことがありますが、放置すると被害が広範囲に及ぶ可能性があります。

これら代表的な科の野菜以外にも、ネキリムシの被害は多岐にわたります。

例えば、以下のような野菜も被害を受けることが報告されています。

- キク科:レタス、春菊、ごぼう

- ウリ科:きゅうり、スイカ、メロン、かぼちゃ

- イネ科:トウモロコシ

- ヒユ科:ほうれん草

- セリ科:ニンジン、パセリ

- ネギ科:ネギ、タマネギ

- バラ科:イチゴ

このように、ほとんどの野菜がネキリムシの食害対象となり得ます。

大切な野菜を守るためにも、本記事で紹介している駆除方法や予防対策をしっかりと実践することが何よりも重要です。

まとめ

ネキリムシはカブラヤガなどガの幼虫で、苗の根元を切り倒す厄介な害虫です。

夜間に活動するため被害に気づきにくいですが、見つけたら即座の駆除が重要です。

手で捕殺するほか、ダイアジノン粒剤やネキリベイトといった農薬も効果的です。

しかし、最も大切なのは発生させない予防対策。

植え付け前の土壌消毒や、苗をストローで保護する物理的な防御を組み合わせ、大切な野菜をネキリムシの被害から守りましょう。